記者 何君林

人物名片

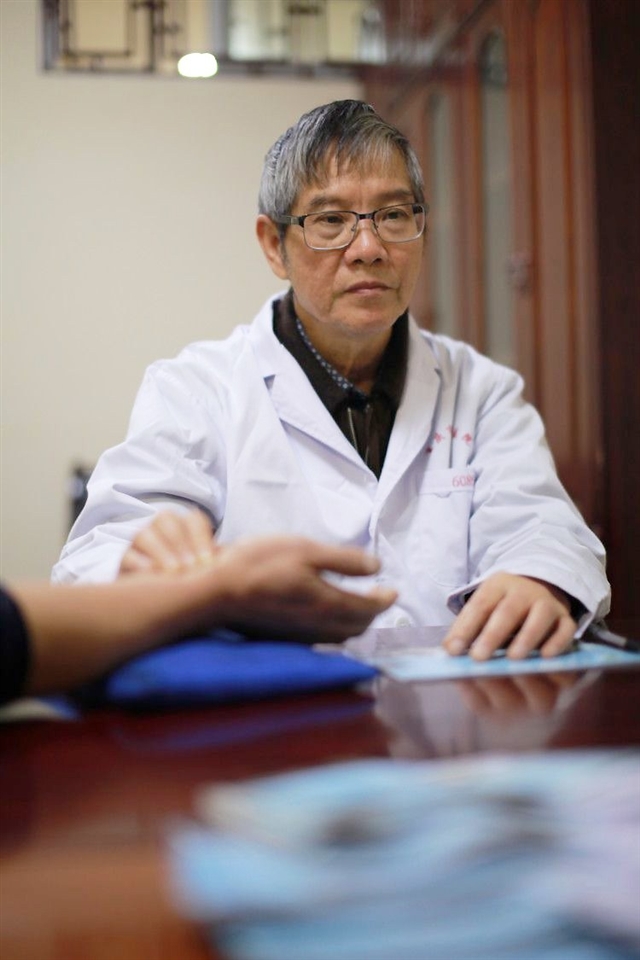

張西儉,,重慶市中醫(yī)院主任醫(yī)師,,享受國務院政府特殊津貼專家,重慶市名中醫(yī),,重慶市文史研究館館員,,成都中醫(yī)藥大學兼職教授,,第四、五批全國名老中醫(yī)藥專家學術傳承工作指導老師,,國家中醫(yī)藥管理局“張西儉名老中醫(yī)傳承工作室”指導老師,2017年獲“全國名中醫(yī)”榮譽稱號,。

|

在重慶市中醫(yī)院,70多歲的重慶市名中醫(yī)張西儉,,幾十年如一日地忙碌著,,從問診開方到學術研究,再到帶徒授業(yè),,一樣都不落下,。用張老自己的話說:“中醫(yī)領域很特別,從事中醫(yī)工作越老經(jīng)驗越豐富,。我希望把自己幾十年積累的從醫(yī)經(jīng)驗與人共享,,充分應用到臨床上,救治更多的患者,?!?/p>

學以致用重臨床

1962年,張西儉中學畢業(yè)后投身杏林學海,,深讀中醫(yī)理論,,鉆研中醫(yī)技術。他于1968年從上海中醫(yī)學院醫(yī)療系6年制本科畢業(yè),,又于1981年從成都中醫(yī)學院中醫(yī)基礎理論專業(yè)研究生班畢業(yè),,獲得碩士學位,,此后便長期致力于醫(yī)療、科研及教學工作,。

從醫(yī)近五十年來,,張西儉積累了豐富的臨床經(jīng)驗,注重發(fā)揮中醫(yī)特色,,臨床思路細膩活躍,,對重危疑難病癥精于觀察分析,投治準確,。

尊崇經(jīng)典,,學以致用,,重視臨床實踐,,是張西儉在從醫(yī)路上一直遵循的。他堅持辨證以脈診優(yōu)先,,臨證時強調(diào)首先以“舉,、按、尋,、推,、滾”五法切脈,以脈氣脈質(zhì)為綱,,“脈象十要素”為目變化分析患者陰陽,、氣機氣化與正邪三維動態(tài)分布,進而結(jié)合其余三診推演個體化的病機結(jié)構(gòu),,極大地完善了中醫(yī)脈診與病機學內(nèi)容,,開辟了脈診-辨證-用藥的理性中醫(yī)臨證模式。他對一系列疾病脈診特點有獨到的認識,,發(fā)現(xiàn)“上傾脈,、臺階脈、峰形脈,、梭形脈”和“郁脈,、糊脈、滿脈,、亢脈,、勁脈、堅脈”“氣點,、氣團”等脈勢脈形,,并以此統(tǒng)攜高血壓病、肺纖維化,、腫瘤,、免疫異常性皮膚病等臨床擅治病種的病機特點,,憑脈用藥,創(chuàng)制“祛痰攻毒湯”“心絡血痹湯”“涼血解毒湯”“柴胡清瘀湯”,,療效卓著,,享譽業(yè)界。

筆耕不輟著醫(yī)書

在張西儉身上,,既有豐富的臨床經(jīng)驗,、精湛的醫(yī)術,同時也有深厚的理論修養(yǎng),、學術造詣,。張西儉認為,中醫(yī)的傳承,,是五千年來中華民族同疾病做斗爭的勝利果實,。而中醫(yī)的發(fā)展,則需要一代一代中醫(yī)人用推陳出新的理念去引領,。

正是基于這樣的認識,,張西儉在長期從事中醫(yī)臨床工作的同時,以精研細磨的精神和態(tài)度,,醉心于中醫(yī)學術研究,。他博采歷代醫(yī)家之精華,勤讀精思,,不懈探索,,通過閱讀大量的古今中醫(yī)書籍和醫(yī)學期刊,梳理中醫(yī)古文獻中的專題文獻信息,,參以中醫(yī)臨床驗證為基本研究方法,,考證醫(yī)籍,研究經(jīng)典,,力極醫(yī)源,。

經(jīng)過長期的探索研究,他形成了獨特的“析脈氣脈質(zhì),、辨病機結(jié)構(gòu)”臨證思辨體系:主張“脈診為先,,四診合參”的臨床指導思維,以“脈氣脈質(zhì)”論為主線分析脈象要素,;創(chuàng)新性提出“層鏈式,、網(wǎng)鏈式病機結(jié)構(gòu)論”,明確指出辨證論治的本質(zhì)是辨病機結(jié)構(gòu)論治,,對“中醫(yī)熱病”病機結(jié)構(gòu)尤有卓見,。

張西儉還勤于筆耕。他發(fā)表論文近20篇,主編或參編專著12部,,其中《重慶中醫(yī)急癥55年》獲得重慶市中醫(yī)藥學會優(yōu)秀中醫(yī)藥專著一等獎,,《“氣機”沿革與義釋》獲重慶市中醫(yī)研究所優(yōu)秀論文獎等。他所撰寫的《中醫(yī)學思實踐錄》《張西儉脈論脈案集》兩部專著,,在業(yè)界中享有很高的聲譽,。

助力中醫(yī)獻良策

張西儉一直以來十分重視對中醫(yī)藥界后來者的培養(yǎng),與中青年中醫(yī)藥人才保持著良好的聯(lián)系,。在他的內(nèi)心深處,,有一個根深蒂固的信念:“傳承、弘揚中醫(yī)藥,,推動中醫(yī)藥事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,,是中醫(yī)人義不容辭的責任和使命?!?/p>

從20世紀70年代開始,,張西儉便參加中醫(yī)傳承教育工作,先后培養(yǎng)中醫(yī)藥專業(yè)技術人員1000余名,。近年來,,他作為指導老師承擔重慶市首屆名中醫(yī)學術傳承培訓及第四,、五批全國名老中醫(yī)藥專家學術傳承指導工作,,作為國家中醫(yī)藥管理局“張西儉名中醫(yī)傳承工作室”導師,培養(yǎng)博士后1名,、博士1名,、碩士7名。

值得一提的是,,張西儉還積極獻計獻策,,推動中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。他多次以中醫(yī)專家及文史研究館館員身份建言獻策,,獲得政協(xié)“提案工作先進個人”稱號,,其中《21世紀中醫(yī)事業(yè)發(fā)展的若干思考》及《關于突出中醫(yī)特色,整合重慶優(yōu)質(zhì)中醫(yī)藥資源,,組建加強重慶市中醫(yī)藥學院的建議》引起積極反響,,后者為重慶市中醫(yī)藥學院的建設項目提供了重要參考。

孫思邈在《備急千金要方》中寫道:“凡大醫(yī)治病,,必當安神定志,,無欲無求,先發(fā)大慈惻隱之心,,誓愿普救含靈之苦,。”70多歲的張西儉行事為人淡定從容,,以其高超醫(yī)術,、仁愛之心與傳承精神闡釋了什么叫“仁心仁術”,。