張嗣蘭名醫(yī)簡介

張嗣蘭女1954年生 重慶人 九三學社社員 主任中醫(yī)師 重慶市名中醫(yī) ,,重慶市第二批老中醫(yī)藥專家學術(shù)經(jīng)驗繼承工作指導(dǎo)老師,,重慶市首屆中醫(yī)內(nèi)科學學術(shù)帶頭人,成都中醫(yī)藥大學,、貴陽中醫(yī)學院兼職教授,,心內(nèi)科碩士導(dǎo)師,。

1982年畢業(yè)四川瀘洲醫(yī)學院中醫(yī)系,中醫(yī)世家,先父張樂天是享譽巴蜀的一代名醫(yī),,十二秘方的研制運用曾造福巴渝百姓,。1982年自貢中醫(yī)院從事內(nèi)科臨床工作,1986年調(diào)入重慶市中醫(yī)研究所,,從事周圍血管病診療工作28年,,2000年晉升主任中醫(yī)師,現(xiàn)任重慶市中醫(yī)院周圍血管病主任中醫(yī)師,。全國首屆中醫(yī)內(nèi)病外治專業(yè)委員會委員,,中華醫(yī)學會血栓病分會委員,在重慶市內(nèi)外享有一定聲譽,。

擅長中醫(yī)藥治療周圍血管病和內(nèi)科雜病,。周圍血管病是20世紀80年代末期由內(nèi)科心血管病學、免疫血管病學,、皮膚血管病學,、血管外科學相關(guān)疾病組成的新型學科。中醫(yī)辨屬消渴,、痹癥,、虛勞、脫疽,、脈痹,、血痹、瘡瘍,、紫癜等范疇,。30多年臨床經(jīng)驗,以傳統(tǒng)中醫(yī)外科“消,、托,、補”三大療法為基礎(chǔ),結(jié)合本病病的因病機多與“毒,、瘀,、虛”有關(guān)的特點,提出“解毒破瘀并重,,調(diào)理氣血為主的治療原則,。強調(diào)保存人體自然機能以促進人體血循環(huán)通暢,陰陽得以平衡的中醫(yī)診療思想,,貫穿診療始終,,取得好的效果。

技能上以中西醫(yī)結(jié)合“內(nèi)服外治”多途徑方法,,繼承先父的診療理念和獨特的專病專藥秘方經(jīng)驗,,治療四肢動靜脈疾病和淋巴系統(tǒng)疑難疾病,,如:血栓閉塞性脈管炎、動脈硬化閉塞癥,、糖尿病周圍血管病,、結(jié)節(jié)性血管炎、變異性血管炎,、雷若氏病,,深靜脈血栓形成、靜脈曲張,、淋巴節(jié)腫大,、丹毒等。對痛風,、類風濕性關(guān)節(jié)炎,、混合型結(jié)締組織病、過敏性紫癜,、白塞氏病等,,療效良好。尤其對肢端缺血性大面積壞死傷面,、淋巴結(jié)核瘺道,、結(jié)締組織皮膚壞死性傷面等現(xiàn)代醫(yī)學治療棘手的皮膚損害性疾病的治療有獨到之處。

先后主研完成衛(wèi)生部,、重慶市醫(yī)學科研項目6項,,獲四川省、重慶市科委,、重慶市衛(wèi)生局科研成果獎4項,。發(fā)表學術(shù)論文20余篇,參加《名醫(yī)醫(yī)術(shù)精粹》編寫,。

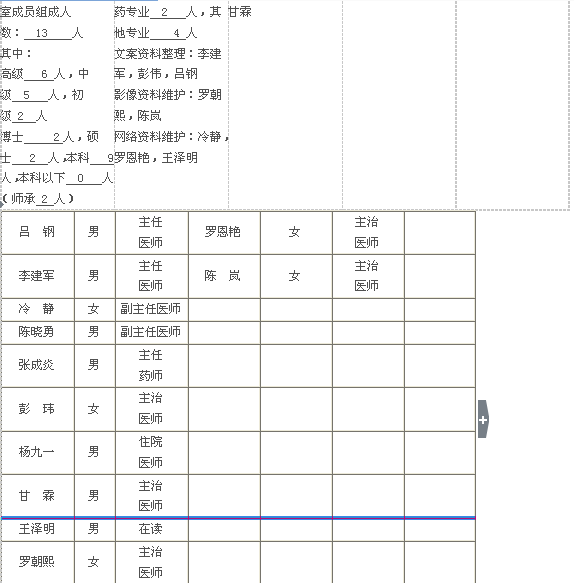

張嗣蘭團隊成員

張嗣蘭學術(shù)思想

張嗣蘭系重慶市名老中醫(yī),重慶市中醫(yī)院周圍血管科主任中醫(yī)師,。2002年重慶市首屆中醫(yī)內(nèi)科學術(shù)帶頭人,,全國首屆中醫(yī)內(nèi)病外治學術(shù)委員會委員,中華醫(yī)學會血栓病分會委員,,在重慶市市內(nèi)外享有很高的聲譽,。張嗣蘭老師出生于中醫(yī)世家,父親張樂天為享譽巴蜀的一代名醫(yī),,張老師自幼隨父修習中醫(yī),,幾十年來潛心臨床,繼承其父50年經(jīng)驗“金剛十二秘方”的精髓,,后師承重慶市外科名家,,原重慶市周圍血管科老主任,名老中醫(yī)彭厚榮老先生,結(jié)合自己多年的中醫(yī)臨床經(jīng)驗,,予以創(chuàng)新發(fā)展,,以傳統(tǒng)中醫(yī)外科“消、脫,、補”三大療法為基礎(chǔ),,發(fā)揮中醫(yī)辯證施治精髓,結(jié)合周圍血管科的病因和病機多與“毒,、瘀,、虛”有關(guān)的特點,提出“解毒破瘀并重,,調(diào)理氣血為主”的治療原則,。強調(diào)保存人體自然機能以促進病人的氣血循環(huán)通暢,陰陽得以平衡的中醫(yī)診療思想,,貫穿診療始終,。以中西醫(yī)結(jié)合“內(nèi)服外治”多途徑方法,發(fā)揮??茖2K幍膬?yōu)勢,,治療周圍血管疾病。

張嗣蘭學術(shù)心得

張老師幾十年來潛心中醫(yī),,繼承其父50年治療骨傷經(jīng)驗制劑“金剛十二秘方”的精髓,,師承重慶市名老中醫(yī)彭厚榮,結(jié)合自己多年的中醫(yī)臨床經(jīng)驗在堅持中醫(yī)藥特色的基礎(chǔ)上推陳出新,。老師長期從事臨床工作,,對周圍血管疾病的中醫(yī)診治、中醫(yī)現(xiàn)代化等方面有多項獨到見解,。如血栓性淺靜脈炎是臨床上的多發(fā)病,常見病,,好發(fā)于四肢,其次是胸腹壁,,少數(shù)呈游走性發(fā)作,,此起彼伏,常在多處交替發(fā)病,失治或誤治易引起嚴重的并發(fā)癥,,中醫(yī)學認為血栓性淺靜脈炎的主要病機是濕熱蘊結(jié),、寒濕凝滯、外傷經(jīng)脈,。對于部分病況多變,,反復(fù)發(fā)作,病程纏綿的此類患者,,使用傳統(tǒng)的活血化瘀,、清熱解毒,、健脾利濕、通絡(luò)散結(jié)等方法治療難以奏效,,老師提出痰瘀互結(jié)致病的新思路,,用祛痰化瘀的治療方法治療此類患者取得顯著療效,為許多患者解除痛苦,。老師強調(diào)“天人合一的重要性”,,始終以保存人體自然機能以促進病人的氣血循環(huán)通暢,陰陽得以平衡的中醫(yī)診療思想來為每位前來就診的患者治病,。