脾為后天之本,,位于中焦,,主運化,、主統(tǒng)血,、主升清,開竅于口,,其華在唇,,具有喜燥惡濕的特性,為“諫議之官”,脾的功能是決定人體精,、氣,、血、津液等營養(yǎng)物質(zhì)生成與輸布的根本。

脾的運化功能可以把攝入人體的飲食轉(zhuǎn)化為水谷精微,,運輸?shù)缴眢w的各個臟腑,,并依靠脾的升清功能,將精微物質(zhì)上輸于心,、肺等部位。如果出現(xiàn)脾氣虛弱,,則運化與升清功能失常,,缺乏營養(yǎng)而出現(xiàn)疲倦嗜睡;濁氣停阻而生腹脹滿悶,;脾氣下陷而見便溏腹瀉,;故而脾虛則百病叢生。

《黃帝內(nèi)經(jīng)》說“脾主長夏”,,暑夏濕氣偏重,,長夏更甚,脾喜燥而惡濕,,可運化水濕,,其生理功能容易因長夏濕重而受損,因此長夏養(yǎng)生最宜養(yǎng)脾,。(長夏指農(nóng)歷六月,,小暑到立秋之間的時間,是夏季的最后一個月份,。)

長夏養(yǎng)脾有三法:

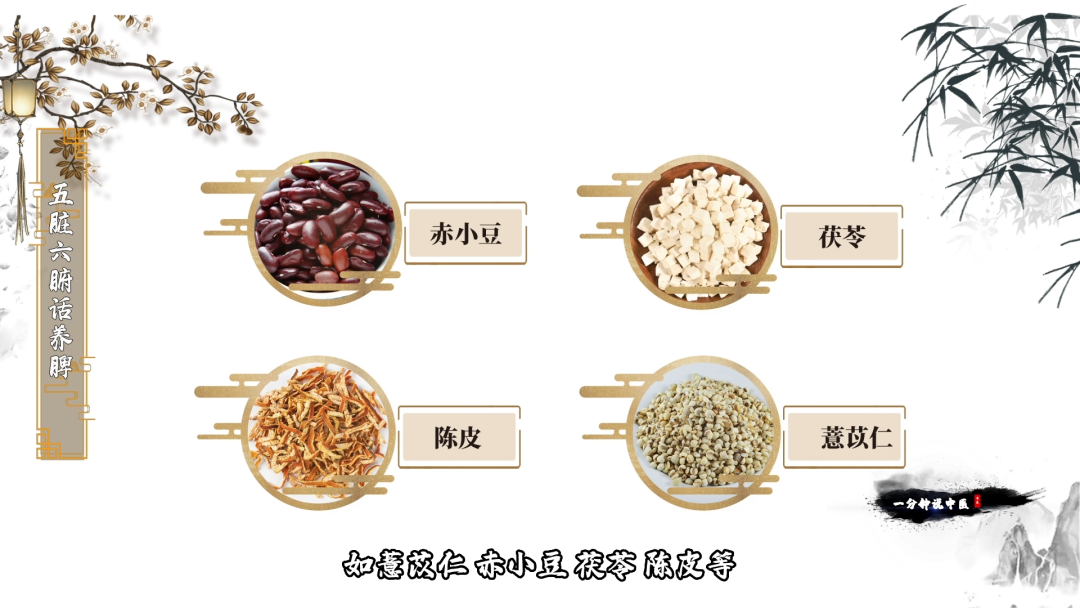

1,、日常可選用適量的健脾化濕的中藥材熬粥,,如薏苡仁,、赤小豆、茯苓和陳皮等等,;

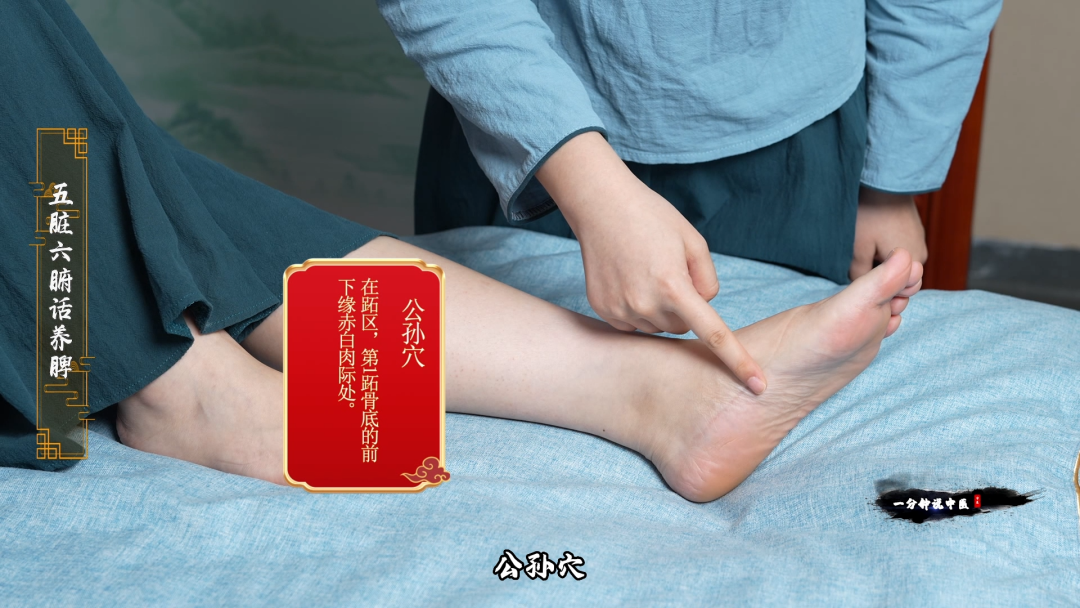

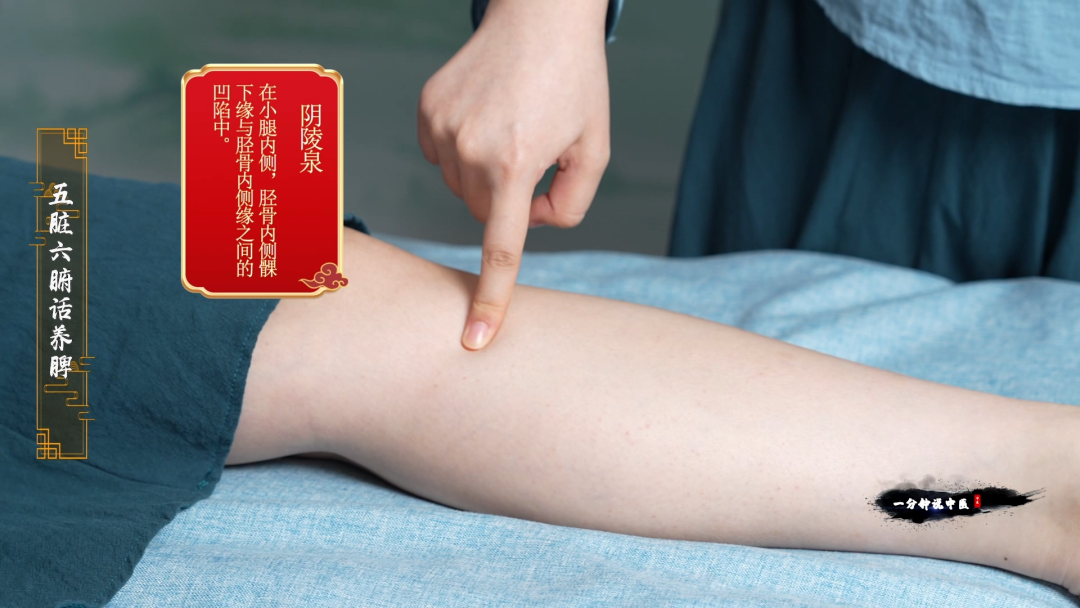

2,、同時每日可以按壓太白、公孫,、陰陵泉等穴位5-10分鐘,,以穴位處感覺到酸脹、發(fā)熱或者輕微疼痛為度,。(太白穴:位于人體跖區(qū),,第1跖趾關(guān)節(jié)近端赤白肉際凹陷中;公孫穴:在跖區(qū),,第1跖骨底的前下緣赤白肉際處,;陰陵泉:在小腿內(nèi)側(cè),脛骨內(nèi)側(cè)髁下緣與脛骨內(nèi)側(cè)緣之間的凹陷中。)

3,、如出現(xiàn)四肢倦怠,、乏力、腹脹,、泄瀉等癥狀明顯時,,建議在中醫(yī)師的指導(dǎo)下選用參苓白術(shù)散、香砂六君子等湯劑辨證治療,。

編者按:

《黃帝內(nèi)經(jīng)》載:“清氣在下,,則生飧泄;濁氣在上,,則生?脹,。” “脾主長夏,,足太陰陽明主治,,其日戊己,脾苦濕,,急食苦以燥之,。”